di Controtempi

Il collettivo Controtempi presenta qui il suo manifesto programmatico, con il quale espone gli scopi che si prefigge e il percorso politico che vuole intraprendere. Il testo, scritto ormai un anno fa, risente in alcuni passaggi del tempo passato (ad esempio quando denuncia la possibilità di una crisi economica nel 2020). Anche per il carattere “profetico” delle affermazioni fatte, non ci è sembrato opportuno mettere mano e aggiornarlo.

1. Una questione di classe

2. Il carattere multifattoriale della crisi

2.1 Crisi economica e crisi sociale

2.2 Crisi ecologica

2.3 Crisi migratoria

3. La crisi del movimento operaio

3.1 Socialdemocrazia

3.2 Stalinismo

3.3 Il “socialismo non dogmatico o antiautoritario”

4. Una proposta: Controtempi

L’avvenire dipende dalla nostra capacità di tenere insieme i due estremi della catena, di non perdere il filo di un’identità politica e ad impegnarci senza pregiudizi nelle interlocuzioni che si aprono.

(D. Bensaïd)

Il comunismo non è morto perché non è mai nato. Tuttavia, il movimento comunista non gode di buona salute. A una crescita impetuosa, accompagnata da vittorie politiche e sindacali in tutto il mondo, sono seguiti tradimenti, errori e una progressiva perdita di credibilità. È ormai da tempo che il movimento comunista e le sue organizzazioni non vengono più considerati un’alternativa all’esistente, alla società capitalistica. Rimangono i residui: un proliferare di organismi, partiti, collettivi che vi si richiamano in modo più o meno diretto. Organizzazioni che, nel loro isolamento reciproco, si trovano ad essere marginali, frammentate e condannate alla perdita di un orizzonte politico di ampio respiro.

Sarebbe necessario fare chiarezza e riannodare i fili che si sono spezzati. Con questo obiettivo nasce il collettivo Controtempi. Non perché riteniamo di avere la risposta ai problemi che stiamo vivendo, ma per stimolare un confronto, un dibattito tra i militanti, promuovendone la crescita politica e culturale: contribuire a costruire quadri politici che, un domani, potranno rilanciare una prospettiva di cambiamento radicale della società. Perché ciò sia possibile, è importante chiarire innanzitutto i punti discriminanti: il recupero dell’analisi della realtà alla luce del patrimonio teorico marxista; il ripensamento critico e la presa di distanza dalle esperienze del cosiddetto “socialismo reale”; la necessità di un cambiamento rivoluzionario della società.

Non ci anima nessuna volontà liturgica né tantomeno nostalgica. Piuttosto è la schietta constatazione che se non si torna ad affermare che la cosiddetta «divaricazione tra ricchi e poveri», la crisi ecologica, la fame, la guerra, e tutti i mali di cui qualunque cittadino bene informato può rendersi conto, non sono frutto della cattiva volontà di un qualche dio, né di una legge di natura immutabile, né della “cattiva educazione” che riceviamo da bambini, ma l’esito di relazioni sociali che mettono al centro il profitto di pochi per la miseria dei molti. Ignorare queste relazioni sociali significa condannarsi a non capire nulla di quanto avviene nel mondo.

Parliamo dei rapporti di produzione! E di conseguenza dei rapporti di proprietà, delle classi sociali, di borghesia e proletariato, e dei loro interessi irriducibilmente contrapposti.

1. Una questione di classe

Quando diciamo che la società in cui viviamo è dominata dal modo di produzione capitalistico intendiamo dire che oggi il lavoratore dipendente, formalmente e giuridicamente libero, per vivere deve vendere la propria forza-lavoro (cioè il suo tempo di lavoro e la sua capacità lavorativa) al capitalista, ossia a chi ha investito un capitale nell’acquisto di mezzi di produzione, materie prime, luoghi della produzione, ecc. Questo scambio, che apparentemente avviene su un terreno di perfetta uguaglianza, in realtà è tra attori diseguali: mentre il capitalista ha sempre a disposizione qualcun altro che lavori per lui, il lavoratore, se non vuol morire di fame, è costretto ad accettare le condizioni del capitalista. E così l’uguaglianza formale si rivela disuguaglianza sostanziale, subordinazione, inferiorità sociale, divisione in classi della società.

In questo scambio formalmente uguale ma nella sostanza profondamente diseguale, la forza-lavoro mette in moto il processo produttivo e, così facendo, crea, attraverso il tempo di lavoro dedicato alla produzione di una merce, una certa quantità di valore, incorporata nella merce stessa. Di questa quantità una parte ritorna al lavoratore nella forma di salario, l’altra parte se l’appropria il capitalista sotto forma di profitto. «Il valore e il denaro [si accrescono] perché, in quanto lavoro morto [in quanto cioè esito di un processo lavorativo passato], riescono a includere “materialmente” dentro di sé, e a comandare dentro una particolare forma della messa al lavoro degli esseri umani, quella alterità radicale al lavoro morto e al denaro che è la forza-lavoro, che è “appiccicata” ai lavoratori in carne ed ossa. Questi ultimi sono dunque nient’altro che “forza-lavoro vivente”: acquistati dal monte-salari, divengono una parte (variabile) del capitale. Messa in movimento, come lavoro vivo, la capacità di lavoro non solo riproduce il valore passato ma origina il neovalore, e dunque quel plusvalore che ne è parte, e che investito dà origine a tutto il capitale. È in questo senso che il “lavoro” è sia la “parte” che il “tutto” del capitale»1.

Chiamiamo “lavoratori” tutti coloro che non possiedono altro se non la propria forza-lavoro, classe proletaria e chi acquista la forza-lavoro, classe borghese. Le classi dunque, con buona pace di chi se l’è scordato o fa finta di non vederle, esistono. E individuarle non è frutto dell’arbitrio di qualche sociologo2, ma delle oggettive modalità in cui gli individui, collettivamente – cioè socialmente –, producono e riproducono la loro esistenza.

Questo non fa delle classi un blocco monolitico, omogeneo. Sia la borghesia sia il proletariato sono attraversati da fratture, diversificazioni, stratificazioni, interessi più o meno corporativi. La prima, caratterizzata essenzialmente dall’individualismo, vede al suo interno una continua competizione tra i singoli capitalisti, il cui interesse privato inevitabilmente diverge; il secondo introietta la stessa modalità di relazione perché si trova frammentato in differenti categorie occupazionali, inquadramenti contrattuali, funzioni professionali, specifiche condizioni sociali, e vede la possibilità di far fronte ai propri bisogni solo in opposizione a quella degli altri lavoratori, a meno che non riesca a organizzarsi collettivamente. Jeff Bezos, proprietario di Amazon e uomo più ricco del mondo, appartiene alla classe borghese tanto quanto il padrone di un piccola azienda con pochi dipendenti. Ma mentre il primo fa parte dell’alta borghesia finanziaria, il secondo è un piccolo-borghese, più prossimo a scivolare verso una condizione di lavoratore dipendente, e quindi di proletario, che a proiettarsi verso l’olimpo della sua classe.

Non solo. La coscienza di appartenere ad una classe non può essere separata dalla funzione che oggettivamente si occupa nella società più di quanto la consapevolezza che come individui abbiamo di appartenere alla specie umana (e di essere quindi delle persone) è dissociabile dal nostro corpo fisico e biologico. Anche in questo caso, la frattura tra borghesia e proletariato è netta. Mentre la borghesia e specie l’alta borghesia sa di essere la classe oggi dominante, la maggioranza dei proletari non ha assolutamente coscienza di essere parte della classe subalterna. In questo senso (e solo in questo senso!), il proletariato non esiste. Eppure esiste, poiché quando va a lavorare sarà subordinato non alle sue esigenze, non ai bisogni dell’umanità, ma al profitto dei capitalisti3.

La presa di coscienza dell’appartenenza di classe – e in particolare di appartenenza alla classe subalterna – è sempre un processo politico, immediatamente proiettato verso l’attività pratica e la trasformazione dell’esistente. E proprio da questo punto di vista, quello di chi vuole trasformare l’esistente, è possibile individuare scientificamente l’esistenza delle classi e i loro rapporti reciproci. In altre parole, anche quando si autoproclama neutrale, ogni analisi della società è sempre parziale e partigiana, riflette gli interessi di una delle parti in campo. Noi accettiamo e rivendichiamo questa parzialità: stiamo con la classe subalterna, con il proletariato, la nostra concezione del mondo rappresenta ed esprime gli interessi del proletariato.

2. Il carattere multifattoriale della crisi

Oggi la società in cui viviamo è attraversata da una crisi. Ora, la crisi non è che la manifestazione violenta di contraddizioni preesistenti. Non è un evento morboso, accidentale, ma il momento in cui le contraddizioni arrivano a un punto di rottura e, per esprimerci con voluta semplicità, non è più possibile vivere come si viveva prima, anche se non si può ancora vivere come si vivrà dopo. È cesura, scarto, interruzione della “normalità”.

La crisi che stiamo attraversando, per via dell’ampiezza e della profondità, per il fatto di coinvolgere e sconvolgere intimamente ogni momento dei rapporti sociali esistenti, si può definire crisi organica, strutturale. Essa si manifesta a livello economico-sociale ma non solo, poiché altre sono le contraddizioni che vi confluiscono e ne determinano il carattere “multifattoriale”, ossia non univoco4. Negli ultimi decenni assistiamo all’esplosione della crisi ecologica (ossia della contraddizione tra capitale e natura – più che, come si sente talvolta ripetere, tra società e natura o uomo e natura) e della crisi migratoria, dovuta essenzialmente allo sviluppo ineguale e combinato promosso dall’attuale modo di produzione (sviluppo che, mentre crea le possibilità di un innalzamento del tenore di vita dell’intera popolazione, immediatamente lo nega, mantenendo sacche di miseria in senso assoluto e non solo relativo5).

Conviene iniziare dalla crisi economica6.

2.1 Crisi economica e crisi sociale

Da quando si è affermato il modo di produzione capitalistico, le crisi economiche sono state parte integrante del suo sviluppo. Il loro carattere non eccezionale, ma viceversa cronico, si può facilmente rilevare guardando la frequenza con cui si sono manifestate: il Panico del 1825, il Panico del 1837, la Grande depressione, la Crisi del ‘29, la Crisi energetica del 1973 e 1979, la Crisi del 2008, solo per ricordarne alcune. Inoltre, per quanto non voluta né cercata, la crisi può essere tuttavia un fattore di ulteriore sviluppo del modo di produzione capitalistico. Da un lato, con il fallimento di un numero più o meno ampio di aziende e la rovina dei singoli capitalisti, permette l’eliminazione di capitali in eccesso rispetto alle esigenze produttive, favorendo nel contempo la loro concentrazione in capitali più grandi; dall’altra, suscitando la necessità di riconfigurazioni più o meno incisive dell’assetto produttivo, offre l’opportunità di un ulteriore sviluppo delle forze produttive (degli strumenti e delle modalità della produzione).

Le ragioni di questa ciclicità dei fenomeni di crisi non possono certamente essere affrontate in questa sede. Basti però dire che il continuo rivoluzionamento che i capitalisti sono costretti a operare nell’ambito della produzione porta a una crescita, in termini relativi, del capitale investito negli strumenti di produzione (capitale costante) rispetto al capitale investito nei salari (nel “lavoro vivo” o capitale variabile). In altre parole, il rapporto tra capitale costante e capitale variabile (la composizione organica del capitale) aumenta.

Poiché però, come già detto, è la forza-lavoro l’unica fonte di nuovo valore nel processo produttivo, la diminuzione relativa del capitale variabile nel processo di produzione implica (lasciando inalterati gli altri elementi) una diminuzione della quantità di valore “introdotta” ex novo nella merce. Quando questo si generalizza, quando cioè si generalizza un aumento della composizione organica del capitale, si ha tendenzialmente una caduta del saggio medio di profitto, con una conseguente asfissia della produzione e lo scoppio della crisi.

A questo processo tendenziale sono molte le controtendenze che i capitalisti possono opporre: un aumento dei ritmi e dell’intensità e della lunghezza del lavoro, l’apertura di nuovi mercati (sia come conquista di pezzi di mondo non abbastanza industrializzati, sia come nuove scoperte tecnologiche) oppure l’intervento statale. Tuttavia le controtendenze limitano, procrastinano, riducono persino gli effetti della crisi. Non la scongiurano. E quando la crisi esplode, i modi che la borghesia ha per uscirne sono di norma due: distruggendo una parte più o meno ampia delle forze produttive (cosa di cui in parte si incarica la crisi stessa) e riproducendo le cause della crisi su un piano ancora più ampio. Dalla crisi del ‘29, ad esempio, il capitalismo è uscito con la Seconda Guerra Mondiale e l’immane distruzione che ha comportato. Immane distruzione che ha significato però anche immane ricostruzione e quindi ciclo espansivo, il cosiddetto boom economico, che è durato fino agli anni Settanta con le già citate crisi energetiche.

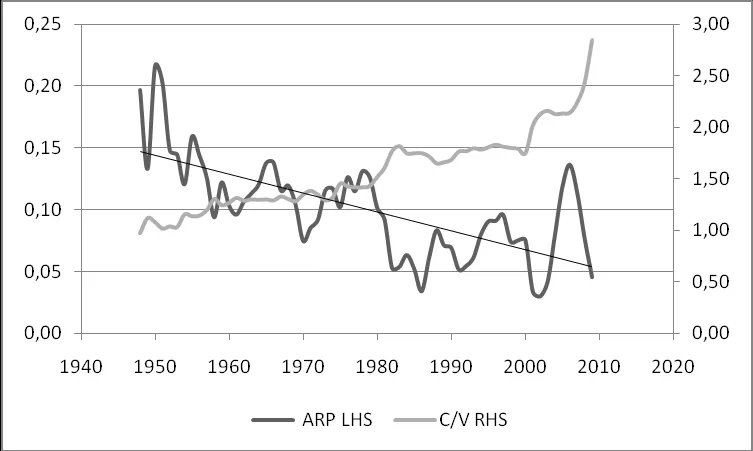

Da queste ultime, a parte riprese congiunturali, non siamo mai usciti. Basta vedere il saggio medio di profitto dal dopoguerra a oggi per accorgersene (tabella 1.7).

1.

Dopo un’iniziale impennata del saggio medio di profitto alla fine degli anni 40, questo conosce una oscillante ma progressiva diminuzione ostacolata solo congiunturalmente tra gli anni ‘90 e i primi anni 2000, in occasione cioè della new economy.

In questa situazione di reflusso economico di lunga durata va inquadrata l’ultima crisi, che si è abbattuta con inaudita gravità e da cui tutt’ora l’economia mondiale non si è ripresa8. Anzi, finora, le ricette adottate dalla borghesia hanno mostrato solo il loro corto respiro, avendo come unico “merito” il fatto di portare alla luce come le illusioni di creare uno spazio liscio e omogeneo in cui i flussi di capitali potessero muoversi senza ostacoli (la cosiddetta globalizzazione) celassero una realtà molto più cruda, contrassegnata da uno sviluppo ineguale ma combinato tra le nazioni e in cui alcuni Paesi imperialistici (gli USA, la Cina, la Russia, l’Unione Europea…) portano avanti gli interessi delle loro borghesie nazionali entrando in collisione gli uni con gli altri. Il crollo dei mercati internazionali, il ritorno di politiche protezionistiche, l’acutizzarsi di conflitti intra-capitalistici (Ucraina, Siria, Libia ecc.) non sono che gli esiti conseguenti delle premesse. Esiti che, se si traducessero in un conflitto tra le maggiori potenze, sarebbero potenzialmente catastrofici e che ovviamente non possono lasciare ben sperare.

Ora, è necessario evitare di cadere nell’illusione, tutta reazionaria perché interclassista, che la crisi colpisca in modo eguale proletari e capitalisti. Anzi, una parte dei capitalisti oggi continua ad arricchirsi sempre di più (anche a scapito degli altri membri della propria classe). Perché, come riporta il report di Oxfam del gennaio 2019, «solo nell’ultimo anno la ricchezza dei miliardari del mondo è aumentata di 900 miliardi di dollari (pari a 2,5 miliardi di dollari al giorno) mentre quella della metà più povera dell’umanità, composta da 3,8 miliardi di persone, si è ridotta dell’11%»9. L’anno scorso, sempre restando ai dati di Oxfam, solo 26 individui possedevano la ricchezza della metà più povera dell’umanità, cioè di 3,8 miliardi di persone. L’anno precedente erano 46: è chiara una progressiva e vertiginosa concentrazione dei capitali nelle mani di sempre meno persone. Il patrimonio di Bezos è salito a 112 miliardi di dollari: «appena l’1% di questa cifra equivale quasi all’intero budget sanitario dell’Etiopia, un Paese con 105 milioni di abitanti»10.

Per quanto riguarda la classe lavoratrice, la crisi del 2008 ha contribuito a produrre un ulteriore arretramento nelle capacità di lotta. Peggiorando le condizioni di vita, si è diffusa la precarietà, si sono ridotti gli spazi di scelta per i lavoratori, i quali si trovano a vivere sotto la spada di Damocle di un tangibile immiserimento (concretizzato o concretizzabile, e, in ogni caso, sempre possibile). La borghesia ha saputo cogliere la congiuntura favorevole approfittando sia dell’impoverimento della classe lavoratrice, sia della crisi di rappresentanza di tale classe, prendendo l’iniziativa con una serie di misure che favorissero o accentuassero la frammentazione e l’inattività della classe lavoratrice e del movimento dei lavoratori. Quest’offensiva si è concretizzata nel varo di leggi e norme che da una parte hanno esteso e approfondito lo sfruttamento (il Piano Hartz in Germania, Jobs Act in Italia, Loi Travail in Francia…) e dall’altra hanno reso sempre più difficile forme di contestazione e di mobilitazione, come lo stato d’eccezione, il daspo urbano o la criminalizzazione delle lotte. Come in tutte le guerre, l’arretramento di un esercito ha significato l’avanzamento dell’esercito nemico.

In questo è stato determinante anche il tradimento, su cui torneremo nel prossimo paragrafo, dei soggetti politici e sindacali che si proponevano di rappresentare i lavoratori.

2.2 La crisi ecologica

Lo sviluppo capitalistico è per sua essenza uno sviluppo predatorio. Riducendo ogni aspetto della realtà alla sua esigenza primaria, l’autovalorizzazione, il modo di produzione capitalistico porta alle estreme conseguenze un rapporto unilaterale tra uomo e natura che era già presente in passato, ma i cui effetti si dimostravano in modo marginale per via dello scarso sviluppo delle forze produttive. Questo rapporto si contraddistingue per il fatto di appropriarsi delle risorse naturali in modo privato e immediatistico, cioè in funzione delle esigenze del singolo e non della società nel suo insieme. In assenza di una pianificazione collettiva e globalmente coerente, finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell’essere umano (e non burocratica, come è stata invece nei paesi del cosiddetto “socialismo reale”11) e con la crescita delle forze produttive, quest’appropriazione si scontra con il carattere limitato della natura, delle sue risorse e delle possibilità degli ecosistemi che la compongono di riprodursi. E questo indipendentemente dall’“assetto produttivo”. Anche qualora, infatti, venga promossa una riconversione ecologica (la cosiddetta green economy), non verrebbero messe in discussione le tendenze essenziali di questo modo di produzione: ricerca illimitata del profitto e quindi crescita produttiva. Anzi, ciò che plausibilmente si metterebbe in moto sarebbe un conflitto intercapitalistico (e di conseguenza fra Stati), in cui una parte dei capitali e delle borghesie maggiormente interessati al mantenimento dello status quo si confronterebbe con l’altra più attenta ai progetti di riconversione. Senza voler evocare scenari catastrofistici di guerra su scala planetaria, la soluzione di questa contraddizione sarebbe un ulteriore aggravamento della crisi organica che stiamo attraversando. La crisi ecologica quindi non è accidentale, frutto di cattiva volontà individuale, ma è pienamente connaturata al modo di produzione attuale e alle sue modalità proprie di funzionamento.

2.3 La crisi migratoria

La crisi migratoria, che ha il suo principale fattore scatenante nell’assoggettamento politico-economico di ampie porzioni di umanità agli interessi della classe dominante, e in parte è accelerata da fattori ambientali, assume oggi caratteri sistemici sia per l’ampiezza e irrisolvibilità della crisi economica sia per l’ampliamento degli orizzonti spaziali che lo stesso modo di produzione capitalistico ha promosso. Ampliamento da considerarsi nel quadro del menzionato sviluppo ineguale e combinato della società. Sviluppo che fa sì che, da un lato, le comunità umane non si trovino più nel relativo isolamento che vivevano in passato, e dall’altro si sviluppino forme di subordinazione e sfruttamento a livello planetario, con Stati imperialisti come USA, Cina, Russia che si appropriano di risorse e di forza-lavoro locale. Quest’insieme di fattori accentua nel complesso la tendenza “naturale” alla migrazione che l’essere umano ha avuto fin dalle sue origini.

A queste contraddizioni le classi dominanti e le istituzioni che ne difendono gli interessi reagiscono pressapoco come reagiscono alla crisi economica: strenua difesa degli interessi della borghesia e accentuazione dei caratteri autoritari nella gestione dell’esistente. Un’accentuazione che muta i contorni della stessa liberal-democrazia, le cui istituzioni sono sempre più svuotate della funzione democratica seppur rappresentativa. Un processo che alcuni autori hanno definito post-democrazia12 proprio per indicare il carattere transitorio tra la liberal-democrazia “classica” e un autoritarismo di cui si intravedono i prodromi ma che non è ancora giunto a maturazione.

La post-democrazia, perciò, non si configura semplicemente nei termini di offensiva della classe dominante contro i diritti dei lavoratori, ma anche di chiusura delle frontiere, criminalizzazione e discriminazione dei migranti su basi arbitrarie (chi scappa da guerre ha diritto allo status di rifugiato, chi dalla miseria no, ecc.), avvalendosi dell’armamentario proprio di chi propugna una concezione reazionaria della società: razzismo, sessismo, ecc.

Queste risposte alla crisi, nelle loro diverse declinazioni, non mirano a superare le contraddizioni, il che avrebbe come conseguenza il rivoluzionamento dell’assetto sociale, ma si limitano a soffocarle, posticipandone il più possibile l’esplosione. I comunisti rivoluzionari, viceversa, devono avere grande sensibilità e attenzione per le contraddizioni e per le crisi. Sia perché esse permettono di comprendere i caratteri essenziali della realtà, sia per poter inserire nelle sue pieghe il progetto politico rivoluzionario e trasformare così la crisi in crisi rivoluzionaria.

3. La crisi del movimento operaio

Il movimento dei lavoratori per parte sua versa da decenni in una gravissima crisi, e la sua crisi è crisi della direzione rivoluzionaria. Crisi della direzione in senso letterale, verso dove muoversi: manca cioè la capacità di definire quali obiettivi pratico-politici porsi. Ma anche nel senso metaforico di dirigenza, di organizzazione in grado di rappresentare in modo organico l’avanguardia del movimento.

L’assenza di una dirigenza si traduce, da un lato, nell’incapacità di superare il settorialismo e la frammentazione delle lotte e dall’altra nel fatto che la classe di riferimento, il proletariato, subisce in modo estremamente approfondito l’egemonia della classe dominante. Partiti che esprimono gli interessi della borghesia riscuotono un consenso (seppur a livello elettorale e con un’amplissima astensione) molto grande, specie rapportato alla totale assenza dalla scena politica di una sinistra anche solo nominalmente tale.

Anche in questo caso le ragioni della crisi, come abbiamo detto, vanno fatte risalire al passato: la mancanza di un reale partito della classe lavoratrice ab origine, il tradimento dei suoi sostituti, cioè della socialdemocrazia e dello stalinismo (due facce, specie sul terreno della prassi politica, della stessa medaglia) e l’incapacità di costruire una direzione alternativa.

Non è nostra intenzione fare qui una ricostruzione storica del movimento dei lavoratori, bensì piuttosto dare un giudizio politico sulle ragioni della sua crisi.

3.1 La socialdemocrazia

Con “socialdemocrazia” in questa sede intendiamo ogni organizzazione politica che abbia come orizzonte strategico il riformismo, cioè che un susseguirsi di aggiustamenti in favore della classe lavoratrice permetta un giorno di superare l’attuale società. Siamo consci che le tradizionali organizzazioni socialdemocratiche (la SPD in Germania, il PSF in Francia, ecc.), quando non sono scomparse, sono oggi ormai passate armi e bagagli dalla parte della classe dominante. Tuttavia, come l’araba fenice, il riformismo rinasce sotto nuovi nomi e pertanto è necessario soffermarcisi. L’erroneità di tale prospettiva appare evidente alla luce di due considerazioni. La prima è che le riforme sono tali se conferiscono nuova forma a un contenuto dato. Una prospettiva riformistica perciò si deve accontentare di lasciare immutato il contenuto delle relazioni sociali (la compravendita della forza-lavoro da parte del capitale con tutto ciò che ne consegue) e agire rivendicando una miglioria parziale nella forma di queste relazioni (un salario più alto, delle migliori condizioni di lavoro, ecc.). Queste conquiste, quando siano tali, sono certo importanti per il benessere dei lavoratori, ma non eliminano il carattere iniquo degli attuali rapporti sociali.

La seconda considerazione da fare è che il riformismo, in tutte le sue varianti, fa astrazione dai concreti rapporti sociali in atto in una determinata congiuntura storica, ossia dai rapporti di forza tra le classi. In una società gerarchicamente organizzata, in cui una classe domina sulle altre, le conquiste sono sempre concessioni date quando la classe dominante vede messi in pericolo i propri privilegi e, piuttosto che perdere tutto, si accontenta di perder qualcosa. Appena però i rapporti di forza cambiano, si innesca una dinamica di riflusso e le classi dominanti erodono le conquiste che sembravano ormai garantite, smantellano i diritti concessi e ogni prospettiva riformista perde totalmente di mordente.

L’esito di questo sfaldamento del fronte di lotta è che i lavoratori si sentono sempre meno rappresentati da organizzazioni socialdemocratiche che non sono in grado di difendere i loro diritti e volgono loro le spalle. Privi di un sostegno di massa, incapaci di suscitare la coscienza di classe nei subalterni, le organizzazioni riformistiche fanno propria l’ideologia e i programmi politico-sociali della classe dominante (il “salto della barricata” già ricordato poche righe fa), dimostrando così tutta la debolezza della propria concezione del mondo e l’inconsistenza del proprio orizzonte programmatico.

Criticare il riformismo non significa criticare le lotte che permettono un miglioramento nelle condizioni di vita dei dei lavoratori. Una scuola più efficiente, una situazione lavorativa meno gravosa, delle leggi più eque per i lavoratori sono tutte vittorie importanti. Ma sono vittorie tattiche, transitorie. L’orizzonte strategico deve restare il cambiamento radicale dei rapporti sociali di produzione. I lavoratori altrimenti saranno destinati a una lotta eterna, a un continuo braccio di ferro con una classe molto più potente di loro, che finirebbe dunque per logorarli. L’unione di questi due momenti, tattica e strategia, deve avvenire sul piano di un programma di transizione. Di un programma cioè che aiuti «le masse, nelle lotte quotidiane, a trovare il ponte tra le rivendicazioni attuali e il programma socialista della rivoluzione. Questo ponte deve includere un sistema di rivendicazioni transitorie, che sorgano dalle condizioni e dal livello di coscienza attuali di larghi strati della classe operaia e che, inevitabilmente, conduca a una sola conclusione: la conquista del potere da parte del proletariato»13 Sostituire a questo l’indefinito passaggio da una vittoria tattica ad un’altra, oltre che dimostrare un certo fideismo nell’idea che «la Storia lavora per noi» (fideismo che oggi, per così dire, non ce lo possiamo proprio permettere), significa rendersi incapaci di trasformare realmente l’esistente.

3.2 Lo stalinismo

Molto è stato scritto a proposito dell’involuzione burocratica che ha colpito i Paesi del cosiddetto socialismo reale, che è stata responsabile di crimini e atrocità innumerevoli, e che prende il nome di stalinismo. Un insieme molto ampio di fattori ha fatto sì che il primo luogo in cui si è affermata una rivoluzione socialista vittoriosa sia stato anche la patria del movimento che più ha affossato quella stessa rivoluzione. Il carattere apertamente controrivoluzionario dello stalinismo è dimostrato, forse più che da ogni altra cosa, dalla sistematica eliminazione dei rivoluzionari, sia durante le Grandi Purghe, sia durante la guerra civile spagnola, sia con la persecuzione dei militanti trotskisti in tutti i partiti europei, nonché con l’uccisione di importanti dirigenti politici come Andreu Nin, Camillo Berneri e lo stesso Trotsky.

Ma non vi sono soltanto ragioni etiche o meglio etico-politiche che portano a condannare lo stalinismo. Feticcio ideologico, quanto più apertamente sbandierato a parole tanto meno perseguito nella prassi, il comunismo rivoluzionario propugnato da chi si richiama al “marxismo-leninismo” è sostituito da una prassi riformista e opportunista. Almeno la vecchia socialdemocrazia, per quanto spesso priva di spessore politico, lottava apertamente contro i tentativi rivoluzionari (l’assassinio di Karl Liebkneckt e Rosa Luxemburg e la repressione dei moti spartachisti nella Germania del ‘19, ordinato da Friedrich Ebert e da Gustav Noske, ne è un esempio). Gli stalinisti viceversa si sono sempre detti favorevoli alle progettualità insurrezionali, salvo poi soffocarle e tentare in ogni modo di disinnescare il movimento dei lavoratori: la Rivoluzione spagnola, con la “liquidazione” degli anarchici e del POUM, o delle guerre di liberazione contro il nazifascismo, in cui le possibilità rivoluzionarie vennero subordinate alla spartizione del mondo in “blocchi”, forniscono due ottimi esempi storici.

Tale doppiezza non è propria solo dei partiti e dei movimenti che si sono richiamati espressamente a Stalin. Lungi da noi attribuire “patenti di legittimità” di chi è un “vero comunista” o meno, così come riteniamo sconveniente fare di tutta l’erba un fascio, ma non possiamo non notare che i tentativi rivoluzionari che si sono sviluppati nel corso del Novecento, dalla Cina al Vietnam, dalla Cambogia a Cuba, in modo più o meno diretto sono stati fortemente influenzati di questa corrente politica. E questo, insieme all’arretratezza sociale, alle contingenze storiche più o meno favorevoli, alle peculiarità dello sviluppo nazionale in cui la rivoluzione è sorta, ne ha pesantemente condizionato gli esiti. In nessun caso, comunque, è stato possibile evitare lo sviluppo di escrescenze burocratiche disposte a svendere i propri principi e i destini della classe che si dice di rappresentare per conservare i propri privilegi.

3.3 Il socialismo non dogmatico o antiautoritario

Socialdemocrazia e stalinismo, fortunatamente, non racchiudono tutto lo spettro delle esperienze politiche socialiste e comuniste finora esistite. Vi è infatti un’area molto variegata e divisa al suo interno che si potrebbe definire come “socialismo non dogmatico o antiautoritario” e che va dall’anarchismo al trotzkismo, dal luxemburghismo all’operaismo (in tutti i passaggi della sua lunga evoluzione), dal guevarismo al bordighismo, dal socialismo libertario ai movimenti della decolonizzazione (che sono arrivati fino allo zapatismo, ai social forum e al socialismo del XXI secolo), ecc.

Queste esperienze non possono essere trattate esaurientemente, in quanto non presentano un unico orizzonte teorico e fanno riferimento a esperienze e pratiche diverse le une dalle altre, e in alcuni casi persino opposte. L’anarchismo, per esempio, si è configurato come una tendenza del tutto parallela al socialismo marxista, ha concentrato la sua analisi sulle forze che opprimono l’individuo, con un’importante critica della burocrazia, del dogmatismo e del rapporto militante-organizzazione. Per tale ragione diverse analisi anarchiche possono essere un utile strumento per compenetrare l’analisi marxista. Però, complessivamente, non è mai bastato da solo nella produzione di un’analisi economica, né ha saputo produrre un’efficiente teoria dell’organizzazione che potesse portare a compimento una rivoluzione. Le esperienze trotzkiste hanno prodotto importanti avanzamenti sul piano dell’analisi teorica e dell’organizzazione, ma la sua pratica politica non ha prodotto una vera alternativa allo stalinismo e alla socialdemocrazia. La Quarta Internazionale non ha saputo divenire un organismo egemone all’interno del panorama politico comunista, sia per errori di varia natura anche dovuti alla repressione da parte dello stalinismo. Il guevarismo, dopo il successo di Cuba, sembrava una prassi di lotta esportabile in tutto il cosiddetto “Terzo Mondo”. Le esperienze successive ne hanno dimostrato l’insufficienza.

In ogni caso, ciò che va rimarcato in questa sede è che il fallimento e la sconfitta del “movimento operaio tradizionale” – con il crollo dell’URSS, dei paesi satellite e delle altre esperienze di “socialismo” burocratico, l’involuzione capitalistica della Cina e con il progressivo slittamento verso i rassicuranti lidi del liberalismo della socialdemocrazia – ha travolto anche queste correnti rivoluzionarie. Un progetto di cambiamento radicale della società in senso socialcomunista deve saper cogliere il meglio da questa molteplice tradizione, facendo i conti però con la sua crisi e promuovendo in modo netto e chiaro un’autonomia organizzativa e di classe.

4. Una proposta: Controtempi

Fin dall’origine del cosiddetto socialismo scientifico, il problema dell’autonomia del proletariato è stato posto come problema centrale nella costruzione di un processo rivoluzionario. Essa coincide con il processo di soggettivazione necessario all’emancipazione della classe lavoratrice e alla rottura con il modo di produzione esistente.

Autonomia, all’interno della cornice della società borghese, significa costruzione di organizzazioni che rappresentino gli interessi di classe, sia sul piano economico-sindacale sia su quello politico. I due aspetti non vanno considerati come separati, ma come due momenti di un unico processo teso all’edificazione di un’egemonia in seno alla classe lavoratrice e alle classi potenzialmente alleate ma in posizione subordinata al proletariato (la piccola-borghesia).

Snodo fondamentale, anzi primo passo, nella costruzione di un’autonomia di classe dev’essere la presa di distanza dalle organizzazioni riformiste e staliniste. Una presa di distanza che non significa in alcun modo settarismo o rifiuto di una convergenza tattica sulle singole questioni14, ma che si sostanzia nella profonda diversità della concezione del mondo e del progetto politico che un’organizzazione comunista rivoluzionaria deve esprimere, e nella capacità di contrapporsi in modo radicale a tali esperienze politiche.

La domanda «che fare?» deve perciò andare di pari passo con altre domande: «cosa pensiamo del mondo?», «cosa vogliamo?», «come vogliamo ottenere ciò che vogliamo?»…

Solo attraverso l’azione pratico-teorica di un «partito da intendere in senso ampio e non formale15», che sproni alla lotta e all’autorganizzazione del proletariato, ne stimoli una crescita “morale e intellettuale”, con strumenti e organi di riflessione che incoraggino il confronto e soprattutto con una incessante sperimentazione di relazioni sociali nuove e alternative a quelle proprie della società borghese16, sarà possibile dare una risposta a queste domande.

Tale partito però non può essere costruito a tavolino, per decreto. Primo passo che è per noi necessario compiere è pertanto costruire una struttura in grado di unire una riflessione teorico-politica con la militanza.

Partire dalla riflessione teorica diviene fondamentale per rifondare il pensiero marxista rivoluzionario, senza scivolare nella mera costruzione di piccoli ceti politico-burocratici che mantengono un’autonomia organizzativa per puro spirito corporativo, ma anzi forgiando dei quadri dirigenti – organici al proletariato perché provenienti dalle sue file – in grado di far da sprone e guidare un processo rivoluzionario socialcomunista di massa. Si potrebbe dire, a mo’ di slogan: «Con Marx oltre Marx». “Con Marx” perché il suo pensiero è necessario per comprendere la società in cui viviamo. “Oltre Marx” perché preso di per sé non è sufficiente e, come lui stesso ci insegna, non è possibile scindere l’indagine della realtà concreta dalle condizioni concrete nelle quali l’indagine sorge.

Questa riflessione teorica non dev’essere pensata in senso astratto, accademico. Anche perché, di testi teorici accademici interessanti già ne esistono. Ma, poiché accademici appunto, sono scissi da una traduzione pratico-politica. Né dev’essere pensata come somma di questioni particolari affrontate di volta in volta, rischiando di ridurre la totalità ad un punto di vista ristretto e particolare17. Piuttosto si deve sviluppare un’indagine di ampio respiro, che ricostruisca un “tessuto connettivo” teorico che comprende tutte le questioni principali affrontate nel corso dei centocinquant’anni di storia del movimento dei lavoratori e che, a seguito della sconfitta e della sua crisi, sono state lasciate in sospeso: il metodo d’indagine (dialettica e contraddizione), la funzione dello Stato, il ruolo dei partiti, il rapporto tra lotte particolari e lotta di classe…

Con questo obiettivo nasce il collettivo Controtempi: un luogo di studio e di militanza che, pur mantenendo la sua autonomia collabora con i collettivi ecosocialisti di Sinistra Anticapitalista, si prefigge lo scopo di tenere assieme tanto “l’analisi concreta della realtà concreta” quanto l’iniziativa politica, la presa di posizione nella società in cui viviamo.

“Controtempi” perché riteniamo imprescindibile un cambiamento radicale dell’esistente, una rivoluzione. E la rivoluzione, tanto evento quanto processo, rompe con la monotonia dei ritmi di riproduzione sociale: è l’interruzione del tempo liscio e omogeneo, del normale scorrere degli eventi, uno scarto che permette l’intera riconfigurazione della vita, del modo di intenderla, del tempo in cui si manifesta. È la «piccola porta attraverso la quale [può] entrare il messia». È, appunto, un controtempo.

Ci proponiamo:

-

Uno studio sistematico delle questioni irrisolte che abbiamo poc’anzi ricordato. La parola d’ordine, l’orizzonte programmatico dev’essere la totalità: indagine totalizzante sulla totalità del reale in cui ogni aspetto viene compreso come un momento del tutto.

-

Il punto di partenza, anche a fronte del movimento ambientalista di massa che si è sviluppato negli ultimi mesi, è la contraddizione capitale-natura e la prospettiva ecosocialista come via di uscita dalla crisi ecologica.

-

La militanza: intesa sia nel senso di sostegno attivo alle lotte che si sono sviluppate e si svilupperanno, sia nel senso di una divulgazione dell’analisi teorica prodotta e, conseguentemente, di una crescita quantitativa e qualitativa dei militanti che prenderanno parte al lavoro.

È questo un lungo percorso, che non ammette scorciatoie, vere o presunte tali. E tuttavia è un passaggio ineludibile per costruire una società in cui finalmente verrà risolto il contrasto tra uomo e natura, in cui finalmente vedremo un’umanità naturalizzata e una natura umanizzata.

Note

1R. Bellofiore, La crisi capitalistica, la barbarie che avanza, Asterios Editore, Trieste 2012, pp. 39-40.

2Esempio forse massimo negli ultimi tempi di assoluta mancanza di scientificità dell’analisi della società è la divisione in nove classi fatta dall’Istat nel 2017, in cui troviamo: famiglie a basso reddito con stranieri, famiglie a basso reddito di soli italiani, famiglie tradizionali della provincia (?!?), anziane sole e giovani disoccupati (!!!), le famiglie degli operai in pensione (e gli operai single?), i giovani blue-collar (cioè gli operai di prima ma nati dopo; c’è da dire che “blue-collar” fa molta più scena di “operaio”, che effettivamente un termine così vecchio e superato…), le famiglie di impiegati (come sopra: e gli impiegati single?), le pensioni d’argento e la classe dirigente. Un’accozzaglia di elementi più disparati non si poteva immaginare! Invece di chiarire la complessità questa classificazione diventa origine di ulteriori perplessità e incomprensioni: cosa sarebbe una «famiglia tradizionale»? E perché quelle della provincia dovrebbero essere una classe sociale a sé rispetto a quelle delle grandi città? E poi esattamente per «provincia» a cosa si fa riferimento? ai paesini, alle piccole città, alla campagna? Questo per limitarci solo a una di queste fantomatiche nove classi, un’analisi più lunga è qui superflua.

3Recentemente è uscito su Repubblica un articolo intitolato Basta con i profitti a ogni costo: le multinazionali Usa guardano ad ambiente e lavoratori. I maggiori rappresentanti dell’alta borghesia americana (tra cui il già citato Amazon, ma anche JP Morgan, General Motors e altri duecento imprenditori) si sono riuniti per stilare un documento in cui «sconfessano il mantra “prima gli azionisti”».

Quest’articolo non ha un valore solo cronachistico. Innanzitutto perché nell’incensare l’umanità e lungimiranza di costoro dice al tempo stesso troppo e troppo poco: «d’ora in avanti i manager devono considerare anche l’impatto sull’ambiente e sulle comunità locali, i rapporti corretti con i fornitori, il rispetto dei consumatori e le condizioni offerte ai propri dipendenti». La ragione di questa improvvisa conversione sulla via di Damasco però è che «tagliare personale, spostarsi dove si pagavano meno tasse, o dove le norme anti-inquinamento erano meno rigide […] non sono più un vantaggio, ma si stanno trasformando in elementi negativi e a lungo andare danneggiano il business». Altro che capitalismo dal volto umano! Il giorno in cui torneranno a essere un vantaggio e si trasformeranno in elementi positivi è facile immaginare che i padroni rincominceranno coi licenziamenti di massa, il dumping sociale e l’inquinamento. E questo ci porta alla seconda ragione di interesse che suscita l’articolo. Per i capitalisti l’unica cosa davvero importante è il «business» (meno prosaicamente il profitto). Questa verità, che sembra tanto scandalosa, è ormai moneta corrente per la classe dominante. Talmente corrente che non si peritano di nasconderlo neppure quando promuovono iniziative come quella lodata nell’articolo, iniziative che appaiono votate al benessere dell’umanità ma che, in realtà, sono votate solo al benessere del portafogli degli azionisti.

4Un carattere che impedisce analisi meccaniciste o riduttiviste della contingenza storica nella quale viviamo.

5Un esempio chiarificatore su tutti, il cibo: «Solo nei Paesi industrializzati vengono buttate 222 milioni di tonnellate di cibo ogni anno: una quantità che sarebbe sufficiente a sfamare l’intera popolazione dell’Africa Sub Sahariana» che, aggiungiamo noi, continua a morir di fame.

6Si potrebbe notare che nella nostra trattazione manca un’analisi della contraddizione tra lo sviluppo di relazioni sociali che, anche grazie alle lotte femministe del passato, hanno emancipato la donna dal ruolo tradizionale che le era assegnato e il permanere di una concezione del mondo maschilista in grado di permeare il senso comune. Senza voler sminuire o ridimensionare l’importanza della lotta femminista, riteniamo tuttavia che questa contraddizione oggi non esploda nelle forme in cui si presenta la crisi economica, ecologica e migratoria e che pertanto altre siano le sedi in cui trattare con la dovuta serietà quest’importante tema.

8Per altro secondo le previsioni fatte dagli stessi esponenti della borghesia, tra il 2020 e il 2021 si verificherà una nuova recessione.

9Oxfam, Bene pubblico o ricchezza privata, p. 11

10Ibid.

11 Nei cosiddetti paesi socialisti, infatti,l’emulazione del produttivismo e l’industrialismo capitalista sul suo terreno ha prodotto danni ecologici immensi, da Černobyl’ al lago Baikal, al mare d’Aral.

12Vedi M. Nobile, Capitalismo e postdemocrazia. Economia e politica nella crisi sistemica, Massari Editore, Grotte di Castro 2012

13L. Trockij, Programma di transizione, trad. di F. Stefanoni, Massari editore, Grotte del Castro 2008, p. 75.

14A margine notiamo che il fronte unico è e dev’essere sempre una scelta tattica e mai strategica. Esso infatti prescinde dai principi e dai programmi specifici per unire – in una mera somma quantitativa – le forze in vista di un fine contingente.

15A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 1975, Q6, §136, p. 800.

16È bene ricordare, infatti, sia che la nuova società nasce nel grembo di quella vecchia, sia che «gli uomini prendono coscienza dei loro compiti nel terreno ideologico, delle superstrutture» e che pertanto un lavoro politico dev’essere ampio e totalizzante. Queste sperimentazioni prese di per sé sono destinate a fallire, ma, se considerate parte di un progetto più ampio di “educazione” delle classi subalterne, assumono appunto un significato pratico-pedagogico.

17Problema che ad esempio colpisce il pur apprezzabile “Piano” elaborato da Non Una di Meno.